Обводнение пустыни

Большая часть Туркмении с древности представляла собой пустынную и степную территорию, пригодную лишь для кочевого скотоводства.

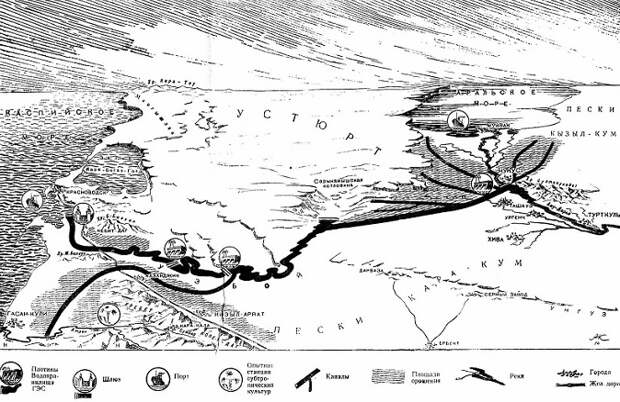

Однако совсем рядом протекала река Амурдарья, способная преобразить туркменский пейзаж. Экспедицию для изучения возможности поворота реки в долину Узбой, где существовало высохшее русло, снарядил ещё Петр I в 1717 году. Однако конкретные шаги к осуществлению этого плана были предприняты только в советское время. Впервые СНК СССР рассмотрел вопрос о пропуске вод Амударьи в западную Туркмению в 1932 году. Но лишь после Великой Отечественной войны дело сдвинулось с мёртвой точки.По задумке разработчиков – специалистов «Средазгипровода СССР», канал должен был пройти через всю территорию Туркменской ССР – от мыса Тахиа-Таш в низовьях Амурдарьи до самого Каспия (район Красноводска). По протяжённости он должен был стать вторым каналом в мире – до 1957 года предстояло вырыть 1 100 километров. Канал рассматривался как транспортная артерия, которая через Каспийское море соединит Среднюю Азию с европейской частью Советского Союза. Кроме того, он должен был дать импульс появлению в Туркмении новых посёлков и промышленных предприятий.

«Главный туркменский канал обеспечит орошение и сельскохозяйственное освоение 1 300 000 гектаров новых земель в целях развития главным образом хлопководства. А также обводнение до 7 млн гектаров пастбищ пустыни Каракумы», – утверждалось в одном из официальных буклетов.

С 1950-го по 1953-й год «великая стройка коммунизма» сопровождалась шумной пропагандистской кампанией. Проект преподносили народу как «воплощение сталинского плана преобразования природы».

«Великая стройка» и её финал

Осенью 1950 года Совет министров СССР учредил для строительства канала «Средазгипрострой» (САГС) МВД СССР с временной базой в Ургенче. Однако с самого начала организация проекта была поставлена из рук вон плохо.

«Штат отдела материально-технического снабжения состоял всего из 8 человек – и это при наличии 9 крупнейших баз и 40 материально ответственных лиц в разных городах. Трудности транспортировки, удалённость стройплощадок от баз снабжения, почти полное отсутствие учёта поступающих грузов – всё это создавало идеальные условия для порчи имущества, его потерь и хищений», – пишет исследователь из Узбекистана Арустан Жолдасов.

По большому счёту, до весны 1953 года велась лишь подготовка к сооружению канала – оборудовались стройплощадки и базы материально-технического снабжения. 1 января 1953 года на работах числилось 10 тысяч заключённых и 7 тысяч свободных граждан.

Зеки успели построить 2 небольших участка канала, но после смерти Сталина Лаврентий Берия приказал заморозить стройку. Затем она и вовсе была прекращена. «Партия и правительство решили, что строительство канала нецелесообразно, и даже консервация уже вложенных громадных средств выгоднее его продолжения», – отмечает Жолдасов.

Практически неокупившиеся затраты на сооружение канала составили 21 млрд рублей. Добавим, что аналогичная участь постигла и другие «великие стройки» Сталина, основанные на использовании рабского труда заключённых. По-видимому, Лаврентий Берия понимал, что шатаемый постоянными бунтами ГУЛАГ уже не способен обеспечить выполнение планов. Кроме того, есть версия, что сворачиванием расходов Берия собирался укрепить советский бюджет и повысить тем самым личную популярность в народе.

«Маленков и Берия явно хотели облегчить бремя крестьянина, децентрализовать управление экономикой, проводить более либеральную политику», – считает писатель Леонид Млечин.

Не последнюю роль сыграл неудачный маршрут канала – долина Узбоя является крайне малонаселённой зоной. При Хрущёве в Туркмении началось сооружение более целесообразного Каракумского канала, который был окончательно построен в 1988 году.

Свежие комментарии